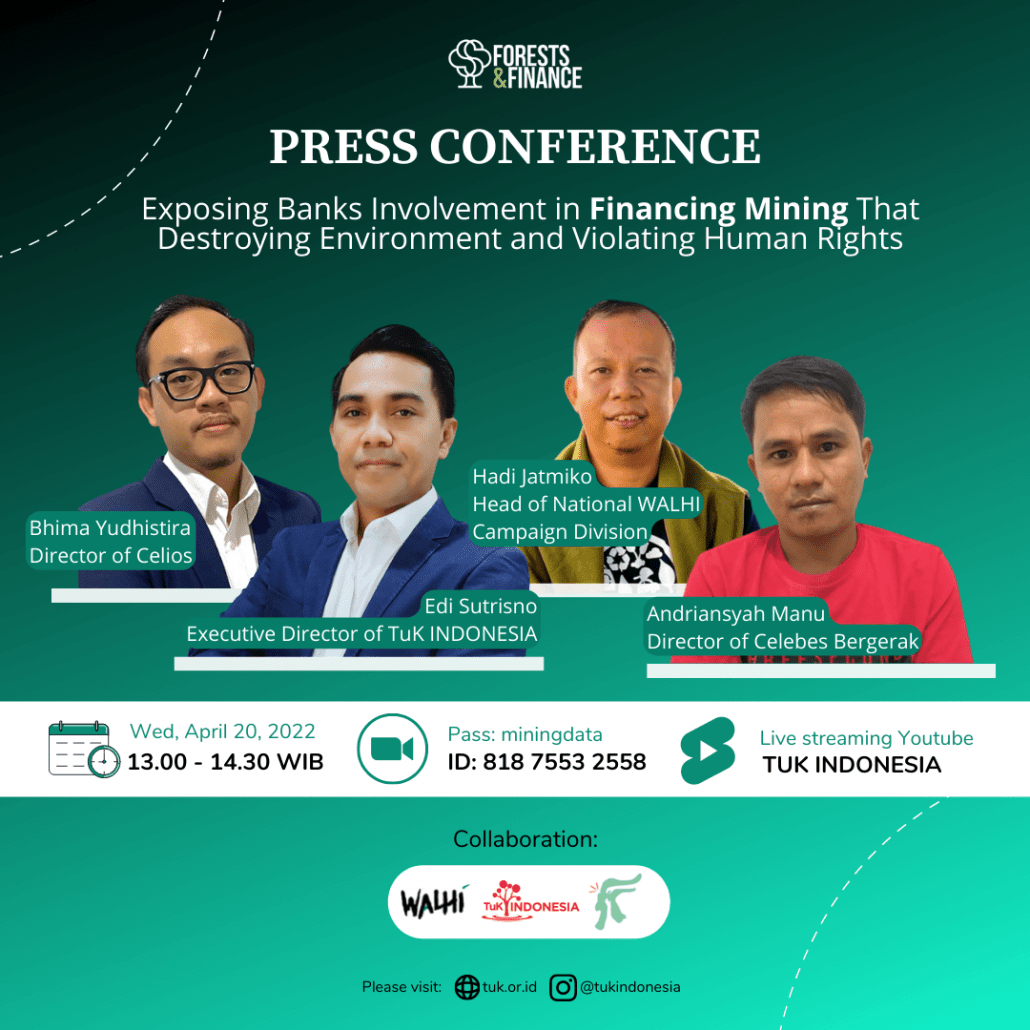

Konferensi Pers: Keterlibatan Bank dalam Pembiayaan Tambang yang Merusak Lingkungan dan Melanggar HAM

Hasil temuan terbaru kami di dalam dataset Forests & Finance mengungkapkan besarnya dana investasi dan kredit yang disalurkan kepada 24 perusahaan […]