Batang, Kendeng dan Mimpi Perbankan Berkelanjutan

Bulan Juni ini UN Guiding Principles on Business and Human Rights tepat berusia lima tahun. Sayangnya, penghormatan perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tampaknya masih jauh dari harapan banyak pemangku kepentingan. Hal ini berlaku di level global, termasuk di negeri kita sendiri.

Di Indonesia ada dua peristiwa penting terkait hal tersebut di bulan ini. Yang menarik, keduanya terkait dengan industri yang di masa lampau relatif jarang dikaitkan dengan pelanggaran HAM, yaitu industri perbankan. Pertama adalah kesepakatan pembiayaan atas PLTU Batang yang dikerjakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia, padahal banyak permasalahan sosial yang telah diidentifikasi di situ, termasuk oleh Komnas HAM. Kedua, adanya protes yang diajukan Komite Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Semen Indonesia.

Pada kasus pertama, berbagai pemberitaan menyatakan bahwa majoritas dari 226 hektare lahan yang hendak dipergunakan oleh projek tersebut sudah dibebaskan. Namun, proses pembebasan itu sendiri mengandung banyak pelanggaran HAM, termasuk intimidasi fisik dan mental terhadap warga agar mereka menyerahkan lahannya. Lantaran lahan tersebut sebagiannya merupakan sawah produktif, ribuan keluarga yang bertempat tinggal di Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Ujungnegoro, akan kehilangan mata pencaharian. Demikian kekhawatiran Greenpeace Indonesia. Di akhir tahun lalu, Komnas HAM bahkan bersurat kepada PM Jepang Shinzo Abe untuk memerhatikan masalah ini dengan sungguh-sungguh, karena pembiayaan untuk projek ini direncanakan berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Di kasus kedua, bank yang diprotes adalah PT Bank Mandiri. Kredit Bank Mandiri terhadap projek pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, itu dinyatakan oleh FNKSDA sejumlah Rp3,46 triliun. Penentangan masyarakat atas projek tersebut sudah lama dilakukan, di antaranya karena kekhawatiran atas rusaknya fungsi penyimpan air yang bisa berpengaruh sangat luas, bukan saja kepada masyarakat setempat. FNKSDA kemudian mendesak PBNU untuk tidak lagi bekerjasama dengan Bank Mandiri, karena pembiayaan itu dinilai bertentangan dengan hasil Bahtsul Masail tertanggal 25 November 1999 yang menyatakan bahwa uang negara haruslah digunakan bagi kemaslahatan segenap rakyat dengan memprioritaskan kaum fakir miskin. Tafsirnya, penggunaan dana rakyat oleh BUMN, baik bank maupun perusahaan lain, untuk mendukung industri yang mengancam kemaslahatan bersama haruslah ditentang.

Ini merupakan perkembangan yang sangat penting di Indonesia, mengingat kesadaran bahwa bank bertanggung jawab pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari projek-projek yang dibiayainya merupakan hal yang relatif baru, dan belum tersebar merata di kalangan masyarakat. Hingga sekarang, kebanyakan orang berpikir bahwa industri yang mengerjakan projek-projek itu secara langsung saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas dampak yang timbul. Kesadaran baru ini sangat perlu dipupuk, karena memang merupakan keniscayaan di masa mendatang. Hanya dengan menuntut akuntabilitas bank atas projek yang dibiayai sajalah kita bisa mengubah perilaku bank, menjadi lebih bertanggung jawab sosial dan mengarahkan diri kepada keberlanjutan.

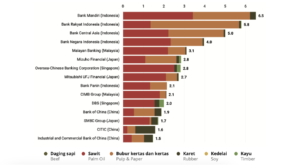

Secara umum, kinerja bank terkait dengan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan projek-projeknya masihlah memrihatinkan. Sebagaimana yang diteliti oleh BankTrack, dalam penghormatan terhadap HAM saja 45 bank internasional yang diteliti dan akan dilaporkan dalam Banking with Principles?—baru akan diluncurkan 29 Juni mendatang—situasinya bisa dikatakan buruk.

Prinsip ke-18 dari UN Guiding Principles menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian mendalam atas potensi dampak HAM projek yang dibiayainya, perusahaan seharusnya melakukan konsultasi yang sungguh-sungguh dan bermakna dengan seluruh kelompok yang potensial terkena dampak. Dari 45 bank yang diteliti, tak ada satupun yang dapat menjelaskan dengan baik apakah dan bagaimanakah hal tersebut dilakukan. Beberapa bank memang berkonsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti LSM, namun yang secara sistematis melakukannya dengan masyarakat bisa dikatakan tidak ada.

Prinsip ke-21 menyatakan bahwa informasi yang memadai untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan menangani setiap dampak HAM haruslah tersedia. BankTrack lagi-lagi menyatakan bahwa tidak satupun dari 45 bank yang diteliti bisa atau bersedia memberikan informasi yang lengkap sebagai dasar evaluasi itu. Tindakan-tindakan konkret apa yang dilakukan, serta tindak lanjut yang diminta oleh bank kepada pelaksana projek tak bisa ditemukan. Bahkan, laporan tentang bagaimana bank mengelola dampak HAM—bagaimanapun mutunya—masih sangat jarang.

Prinsip ke-29 menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian keluhan (grievance mechanism) harus dibuat dan ditegakkan secara efektif. Secara tegas BankTrack menyatakan tak ada bank yang ditelitinya yang sudah memenuhi kriteria keefektifan dalam penyelesaian keluhan.

Mengomentari hasil penelitian tersebut, Ryan Brightwell, Koordinator Kampanye HAM BankTrack menyatakan “Five years have passed since the adoption of the UN Guiding Principles, but banks have still not internalised what is perhaps their most important message: focus on risks to rights holders rather than risks to your business. While some progress has been made over the last 18 months, our research indicates banks are not yet finding ways to listen to the views of people and communities affected by the companies and projects they finance.”

Kalau bank-bank internasional yang telah menyatakan berkomitmen pada UN Guiding Principles saja belum bisa memenuhinya, hampir bisa dipastikan bank-bank pada umumnya memang juga ada dalam kondisi serupa, kalau bukan malah lebih buruk lagi. Tentu itu termasuk bank-bank di Indonesia. Kita terus saja menyaksikan bank-bank membiayai projek-projek yang merugikan masyarakat Indonesia secara ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan mereka tetap mendapatkan keuntungan dari pembiayaan itu.

Perjuangan para aktivis keberlanjutan untuk mengubah bank dari musuh menjadi kawan keberlanjutan memang berat. Namun tentu saja bukan sesuatu yang mustahil. Otoritas Jasa! Keuangan telah menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan pada akhir 2014, dengan menyatakan perlunya dibuat berbagai alat untuk menunjang kinerja keberlanjutan perbankan.

Kasus-kasus seperti yang sekarang banyak terjadi hanya bisa direduksi menjadi minimal bila OJK dan para pemangku kepentingan bersedia membuat dan menegakkan berbagai safeguards untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari beragam dampak negatif projek. Pengambilan keputusan pembiayaan tak bisa lagi mengabaikan kelayakan sosial dan lingkungan, di samping kelayakan ekonomi. Demikian juga, bank-bank harus beroperasi dengan transparen, termasuk di projek apa saja mereka berinvestasi, dan bagaimana kinerja keberlanjutan seluruh projek yang mereka biayai itu. Tanpa safeguards dan transparensi, perbankan berkelanjutan hanyalah bunga tidur.

Artikel ini ditulis oleh:

Jalal

Reader on Corporate Governance and Political Economy – Thamrin School of Climate Change and Sustainability

Rahmawati Retno Winarni

Direktur Program – Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!